お知らせ

2024.07.22

院長 林は7月26日(金)~8月2日(金)の一週間お休みをいただきます。ご迷惑をおかけいたします。

病院は平常通り診察しております。

お盆・祝日も平常通り診療しております。

○獣医がん学会認定医が在籍しております。

セカンドオピニオン等も受け付けております。腫瘍症例等でお困りの場合はご相談くださいませ。

○傷の小さな「腹腔鏡」による避妊手術は予約が必要となります。

詳しくは腹腔鏡手術についてをご確認くださいませ。

歯科

3歳以上の犬と猫では80%の割合で歯周病が存在すると言われています。当院では小さな病変も検出できる歯科レントゲンをはじめ、歯科用ユニット等を用い、専門性の高い歯科治療を行っております。

内視鏡外科

傷穴が小さく、手術後の痛みも少ないのが特徴です。動物への負担が少なく、より安全で身体にやさしい手術と言えます。当院は腹腔鏡を用いた検査から外科手術まで様々な症例の治療に当たっています。

耳科

当院では耳道や鼓室胞を観察することができるビデオオトスコープ(VOS)を用いた耳科治療を行っております。疾患の原因を明らかにし、検査結果をもとにベストな治療方法を提案いたします。

院長ごあいさつ

ブログ

2024.07.05 梅雨の季節こそ要注意!ペットの外耳炎

こんにちは、いよいよ7月に入り、梅雨の季節がやってきました。

湿気が多くなるこの時期は、動物たちにとっても特別なケアが必要です。

今回は、梅雨の時期に特に多く見られる「外耳炎」についてお話ししたいと思います。外耳炎とは?

外耳炎は、耳の外耳道に炎症が起きる病気です。

炎症が起きる原因は様々ですが、梅雨の時期に増えるのは湿気が関係しています。

湿度が高いと、耳の中が蒸れて細菌や真菌が繁殖しやすくなり、それが炎症を引き起こすことが多いです。外耳炎の症状

外耳炎になると、以下のような症状が見られます

・耳をしきりにかく

・頭を振る

・耳から異臭がする

・耳が赤く腫れる

・耳から分泌物が出る飼い主さんがこれらの症状に気づいたら、早めに動物病院に連れてきてください。

早期発見・早期治療が重要です。外耳炎の予防方法

外耳炎を予防するために、次のようなケアを心がけましょう。

①清潔に保つ

まずは耳の中を定期的にチェックし、清潔に保つことが大切です。

耳の表面は非常に繊細なので、指で届く範囲で結構ですので、優しく掃除してあげてください。②しっかり乾燥させる

そして、乾燥させることも大切です。

シャンプー後や水遊びの後は、耳の中をしっかり乾かしましょう。

湿ったままにしておくと、細菌が繁殖しやすくなります。③早期発見をするためには

このように日常で外耳炎に対するケアを行っていたとしても、

初期の外耳炎であれば、その存在を見逃すことはあります。外耳炎を早期に発見するためには動物病院で定期的に耳のチェックを受けることも大切です。

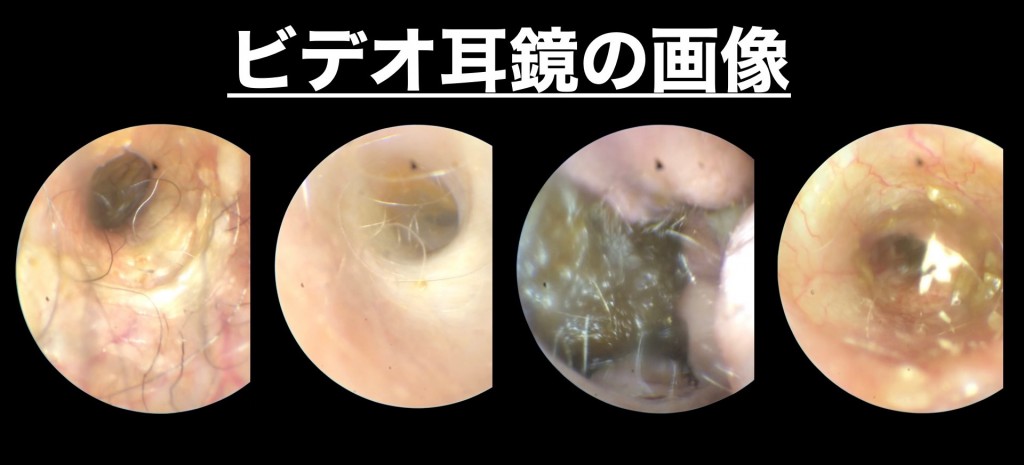

当院では高性能なビデオ耳鏡による耳の検査が可能です。高画質な映像を記録できるため、耳の中を詳細に観察し、耳垢や異物、腫瘍の存在を早期に発見することができます。

外耳炎の治療方法

外耳炎が発症してしまった場合、適切な治療が必要です。治療方法は以下の通りです

①洗浄

耳の中をきれいに洗浄し、細菌や真菌を取り除きます。

当院ではビデオ耳鏡を用いることで、

細かな汚れを見落とすことなく掃除をすることができます。②薬の投与

抗生物質や抗真菌剤、抗炎症薬を使用して、

原因を断ち切りながら痒みの元となる炎症を抑えます。投与方法は症状のひどさやワンちゃん、ネコちゃんの性格によって、

点耳薬や内服薬を使い分けることがあります。③継続的なケア

外耳炎は治療が長引いてしまうことや再発を繰り返すことも多い病気です。

治療が始まっても、しばらくの間は耳の状態を観察し、

獣医師の指示に従ってケアを続けることが重要です。最後に

梅雨の時期は湿気が多く、外耳炎を引き起こしやすい環境です。

飼い主さんが日頃から耳のケアを心がけることで、ペットが快適に過ごせるようになります。

何か気になる症状があれば、ひどくなる前に早めご相談ください。ココロよしざき動物病院 獣医師 Y

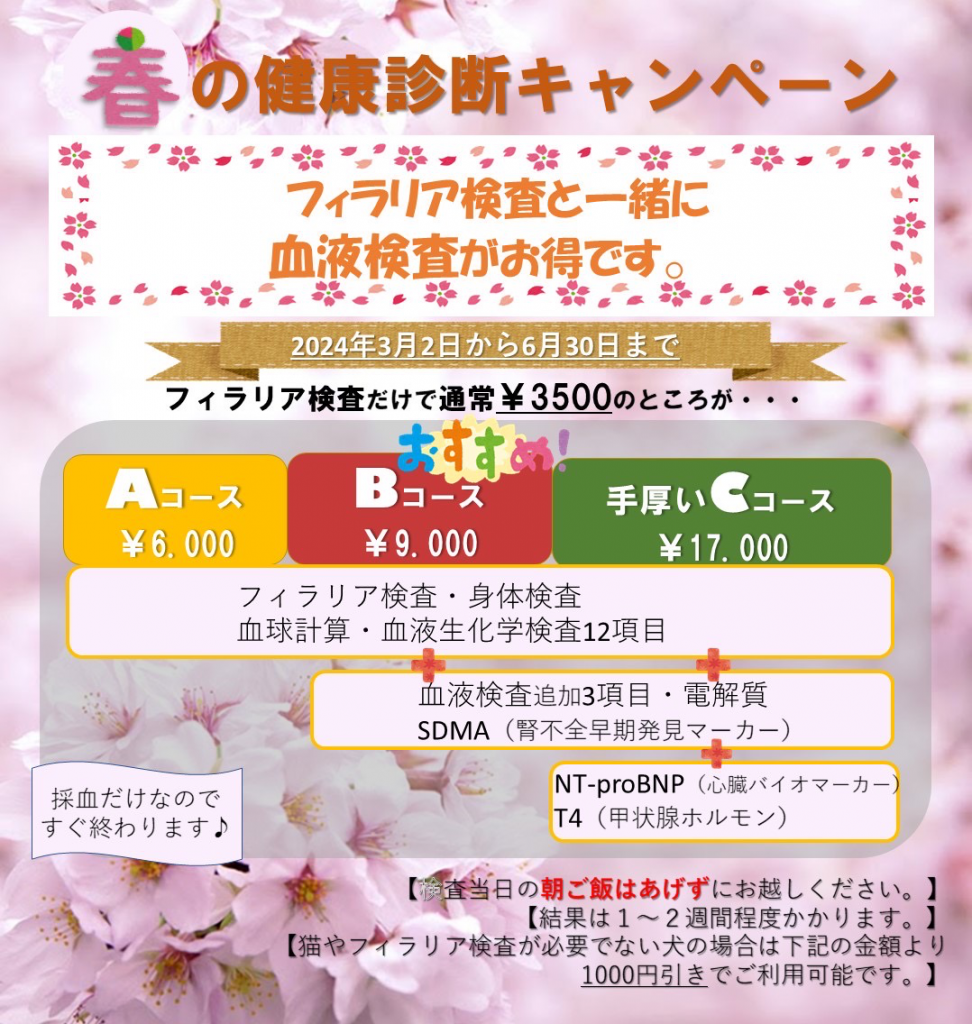

2024.06.19 健康診断キャンペーン 今月までです。

皆様こんにちは。

いかがお過ごしでしょうか。

これから一週間ほど雨予報・・・梅雨入りしようとしております。

しばらく外で遊べないので

竹田尾にある福知山線の廃線敷に行きました。

「落石による責任は取りません」という文言が所々に書いてあります。

足元に注意しながら長い長い3つめのトンネルを抜けると

ほっとします。

インスタ映えするやつですねー♪

晴天に恵まれてよかったです。

坂道はないのですが、足元が石でごつごつしているので少し歩きにくいですが、ゆったり自然を感じられます。おすすめです!ぜひ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一般の診察で受ける場合より非常にリーズナブルとなっております。

ぜひこの機会にご利用くださいませ♪

2024.05.25 トライやるWEEK

みなさまこんにちは。

院長の林です。

先日、トライやるWEEKの学生さんが来られました。

受け入れをさせていただいている学校は年々増えており、今年は宝塚市の5つの中学校より受け入れをさせ頂いております。

先日は高司中学校より来られていましたが、「獣医師になりたい」「動物にかかわる仕事がしたい」という子たちで、

見学するまなざしは興味津々でした!とても楽しんでもらえたかと思います。

指導するこちらもとても楽しい一週間でした。

若いっていいですね!これから無限の可能性が広がっています。しっかり目に焼き付けて

将来に生かしてください!

☝スタッフルームです。

飼い主様からのお手紙や写真の上に、

去年の学生さんが作成した冊子の切り抜きを飾らせていただいております。

見たこと感じたことが素直に書かれていて、なかなか感動します。

当院もこのような機会を与えていただいて感謝です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

夏が近づいてまいりました。

近年気温が上昇しているせいかノミ、マダニの被害が年々増加しております。

月一回の予防を強くお勧めいたします。

草むらに入る場合はマダニがいると思っていてください。

草むらに入る場合はマダニがいると思っていてください。最近、SFTSウイルスをもったマダニが近隣でも報告されています。

非常に危険なウイルスです。

マダニを発見した場合は直接手で触らずに病院へご相談ください。

ココロよしざき動物病院 林

2024.05.01 血液検査でわかります

みなさまこんにちは

5月に入り梅雨をにおわす日が続いてますね

さて日々診療していてよくご相談いただくのが

体の赤み・痒みや吐き気・軟便などのアレルギー症状です

そこで今回はアレルギーの検査に関して少しお話したいと思います

よく人では、アレルギーって言われたらどんなものにアレルギーを持っているのかを調べるのに血液検査で確認しますが

犬や猫も血液検査でアレルギーの有無を確認することができます(確認できるアレルゲン物質は限られています)

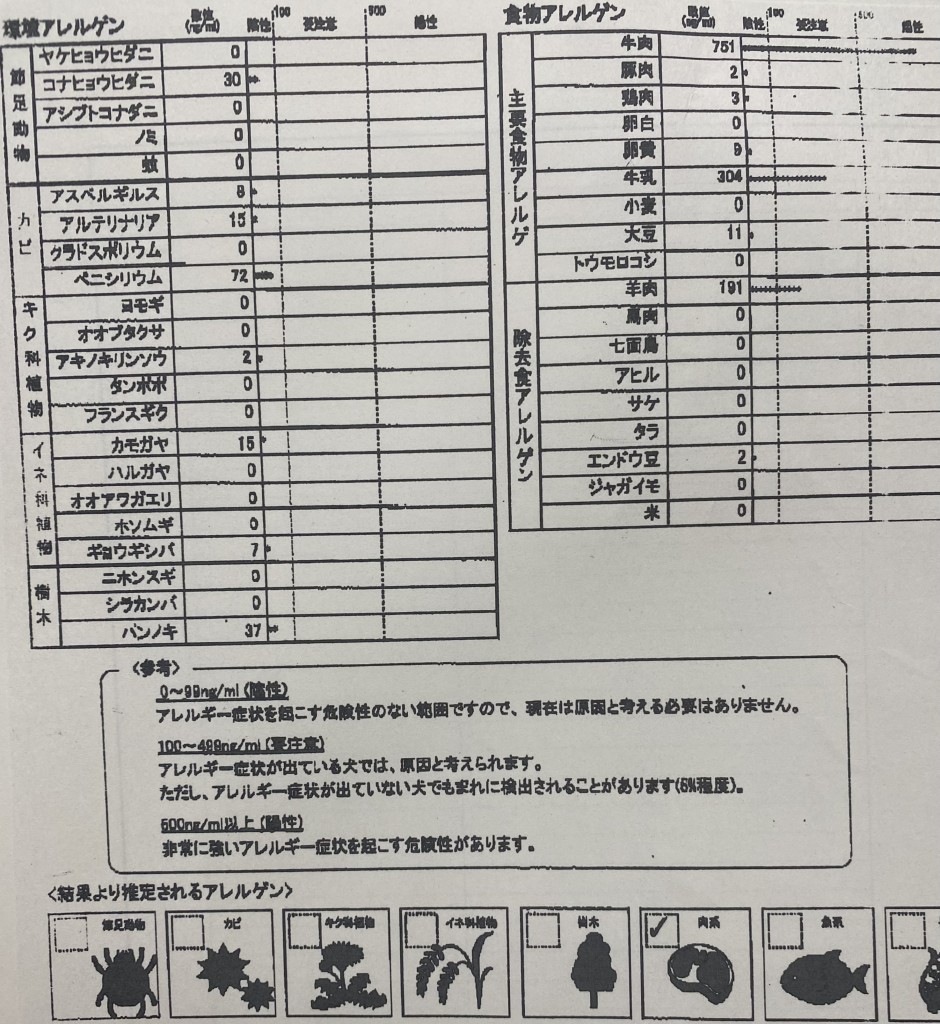

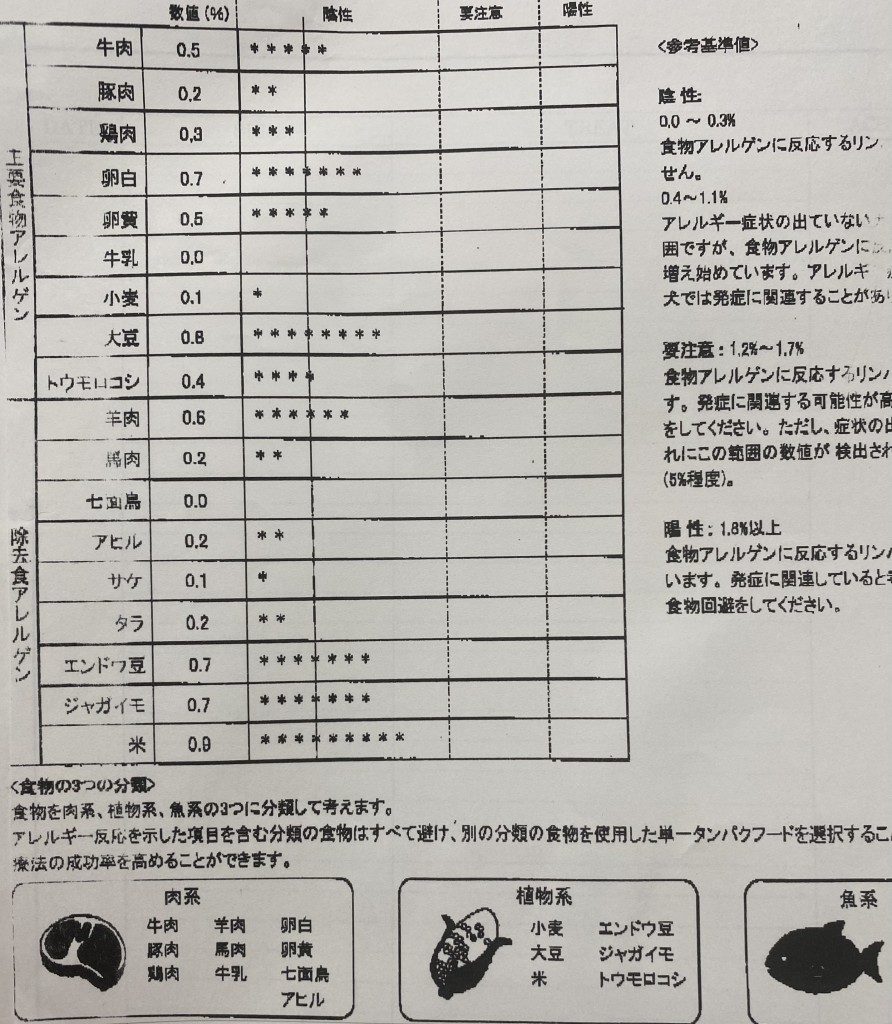

項目としては環境中のアレルゲン(ノミ・ダニ・カビや植物・樹木など)、食物アレルゲン(肉・魚・穀物など)全部でざっと40項目ほど

採血するだけでそれら40項目にアレルギーがあるのかどうかが判断できます

↓こんな感じ

このように結果をまとめて数値やグラフにすることで何に気をつけたらいいのかがわかりやすくなります

アレルギーっぽいけどどうなんかな?とか、若い時にアレルギーって言われたけど具体的に確認してみたい!など

気になる方はご来院の上、獣医師にご相談ください

ココロよしざき動物病院 V

2024.04.09 狂犬病予防って 必要?

みなさまこんにちは。

院長のHです。

春ですね!暖かい季節がやってまいりました。

先日、京都に用事があった際、木屋町通りというところを通りましたが、桜が非常にきれいでした。

外国人など観光客が多くて、嵐山とかもっとすごいんでしょうね!!

ちょっと止めただけなのに駐車料金も凄かったです( ;∀;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

狂犬病予防の季節がやってまいりました。

皆様のお家には狂犬病予防のおしらせ封筒が届きましたか?

鑑札や

済票はお持ちでしょうか。

狂犬病予防は狂犬病予防法に定められており、

「犬の所有者は、犬を取得した日から三十日以内に、市町村長に犬の登録を申請しなければならない。」

「犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。」(中略)

とあり、従わなかった場合罰則が科される可能性があります。

法律で定められているので特別の事情がない限り注射をするしかないのですが、それでも

「狂犬病予防って必要なの?」「狂犬病って無いんでしょう?」

ってよくお問い合わせいただきます。

その答えは・・・・・・必要なんです!!

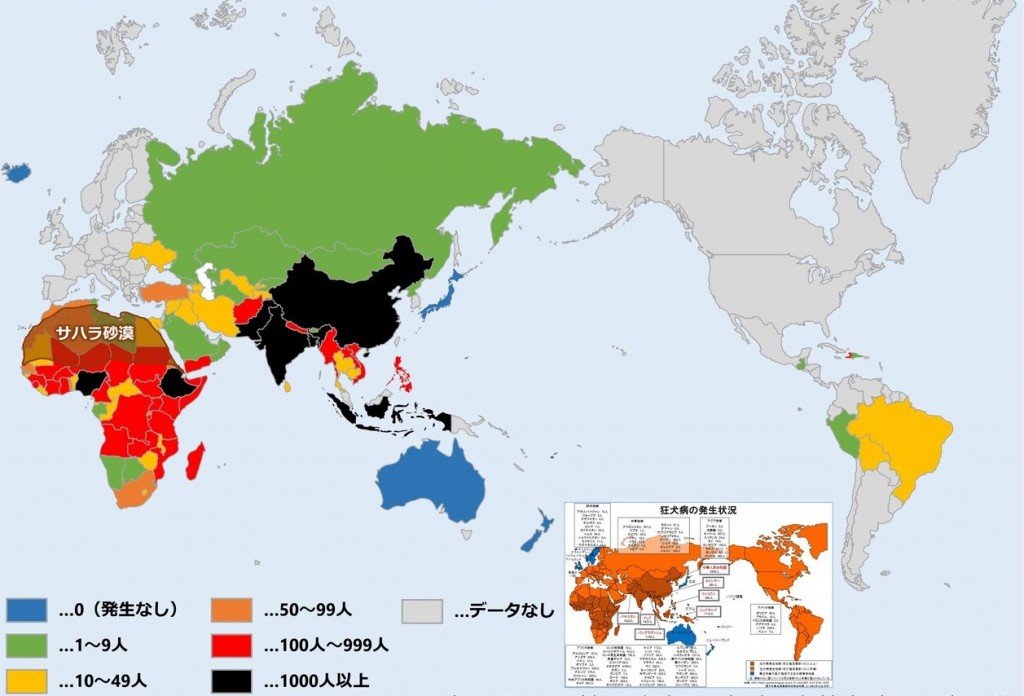

狂犬病はほぼすべての哺乳類に感染し、

人は主に狂犬病の犬に噛まれたり引っ掻かれたりすることで発症します。

狂犬病は発症したら死亡率はほぼ100%の病気です。

そして「狂犬病は無い病気だよね」と言える清浄国は日本とオーストラリアくらいなんです。

↑の青い国が清浄国です。

しかし近隣の国々に狂犬病があるので

海外から狂犬病ウイルスが日本に持ち込まれる可能性は非常に高く、常にそのリスクにさらされているのです。

常に世界中には狂犬病ウイルスが蔓延しているのです。

「ワクチン接種率による抗体陽性率を75%以上にしておくと、病原体の侵入があっても蔓延することはない」

というシャルルニコルの法則にあるように

日本は狂犬病予防接種率が一定以上あるので蔓延することなく清浄国を維持できているのですが、

接種率が下がってしまうことは非常に恐ろしいことだと考えております。

そんな中、皆様きちっと狂犬病予防接種に来られているので感謝でいっぱいです。

動物と人が安心して一緒に暮らせる日本を守るために

引き続きご協力お願いいたします。

ココロよしざき動物病院 H