みなさまこんにちは。

普段お家のわんちゃんの歯磨きはできているでしょうか。

2歳以上の犬の80%は歯周病の徴候があると言われています。

重症度は異なりますが、歯周病は歯についた歯垢・歯石の量と付着期間の長さなどに影響されるため、歳を重ねるごとに悪化していってしまい、10歳を超えてくるとほとんどの犬たちが重度の歯周病になってしまいます。

今回はその歯周病がどんな悪影響を及ぼすのかお話します。

歯周病になると何が危険?

歯周病とは歯垢・歯石の中の歯周病原菌が、歯の周囲の骨をどんどん溶かしてしまう状態のことを言います。

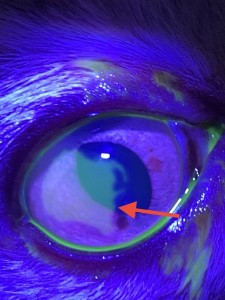

口と鼻の間を隔てる上顎の骨は1~2mm程度、下顎も場所によっては2mm以下しかありません。そんな骨たちが溶かされると口と鼻が中で繋がってしまったり、下顎が折れてしまったりします。

口と鼻が中で繋がると、歯周病原菌が鼻に常に流れ込むことによって、鼻水・くしゃみが止まらなくなってしまいます。

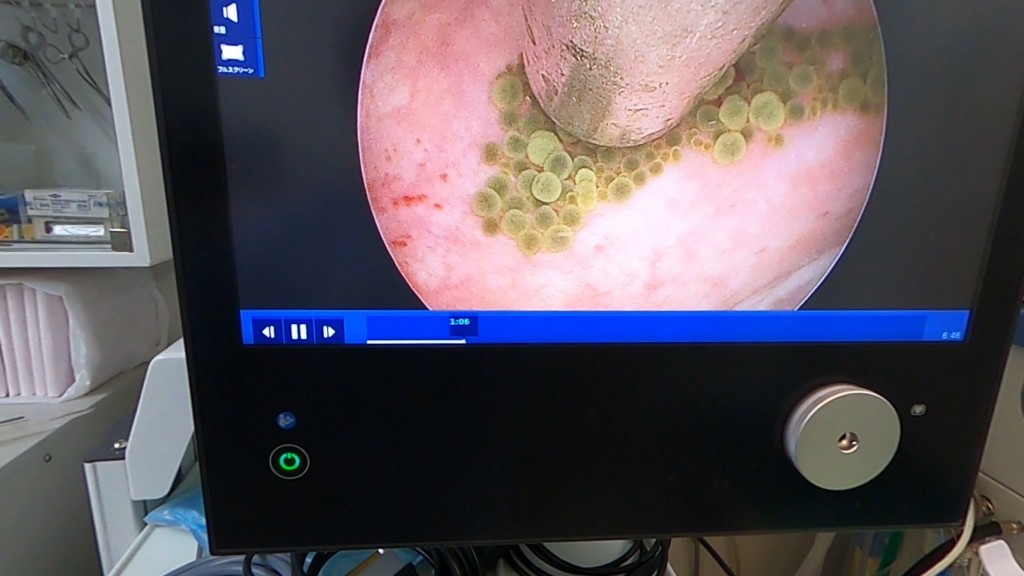

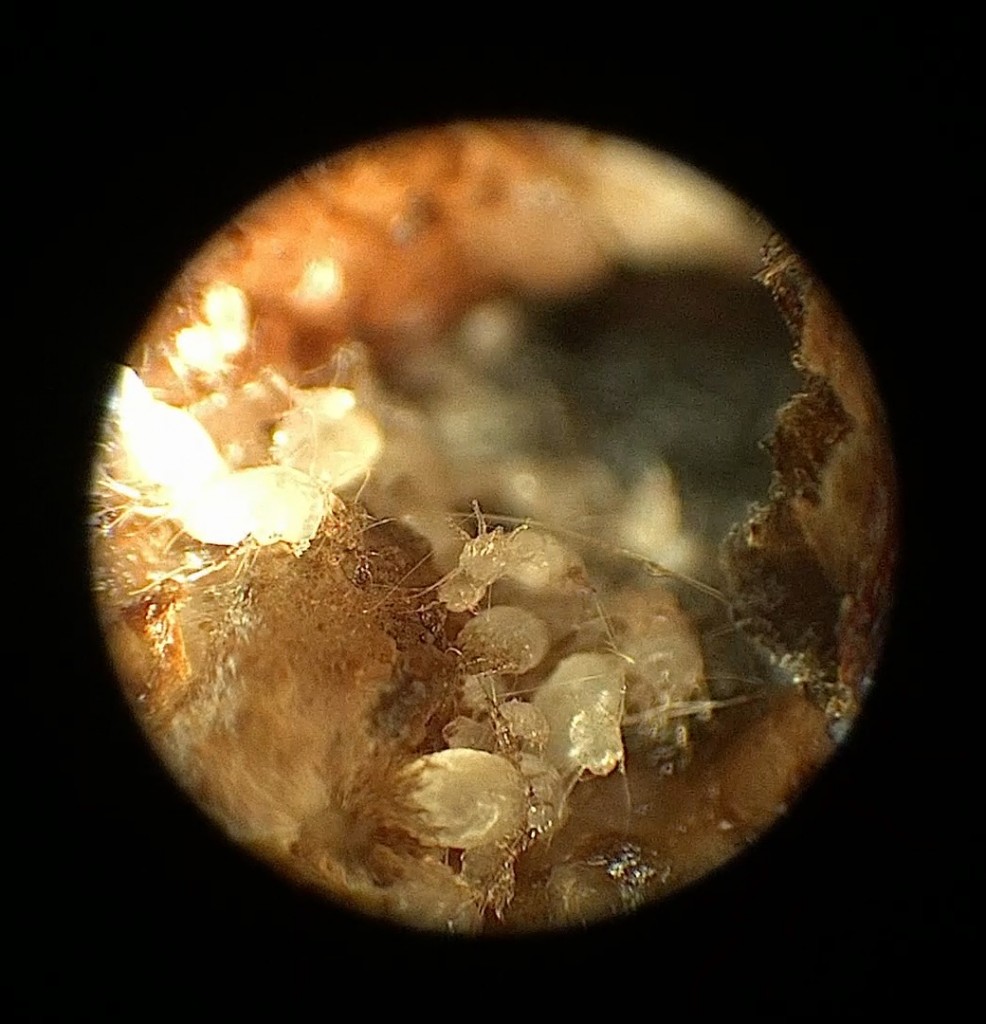

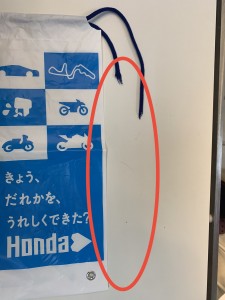

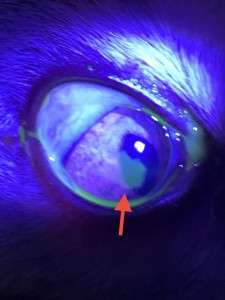

それだけではなく、歯の根っこに溜まった膿が原因で皮膚に穴が開いてしまうことがあるのです。下の写真は実際に溜まっていた膿の写真です。

膿が溜まると熱が出て、ご飯も食べられなくなります。治すには歯周病になった歯を全部抜かなくてはいけません。歯周病の抜歯は長時間の麻酔や出血でわんちゃんに負担がかかります。

また、費用面でのオーナー様の負担も少なくありません。

こういった負担を少しでもなくすために、日頃のデンタルケアを心がけてあげてください。

ココロよしざき動物病院 F

(赤丸 : 元々ひもがあった場所)

(赤丸 : 元々ひもがあった場所)

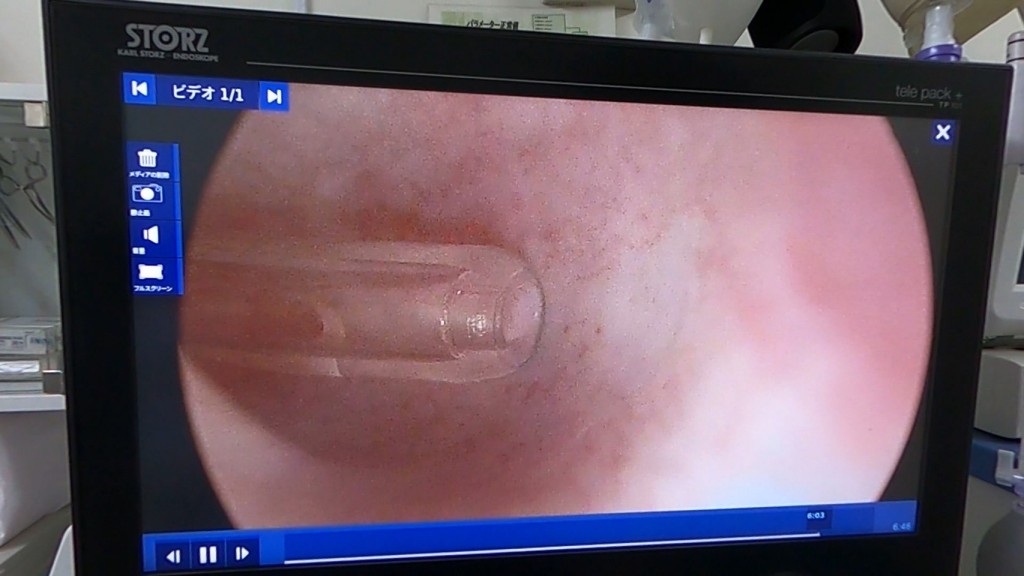

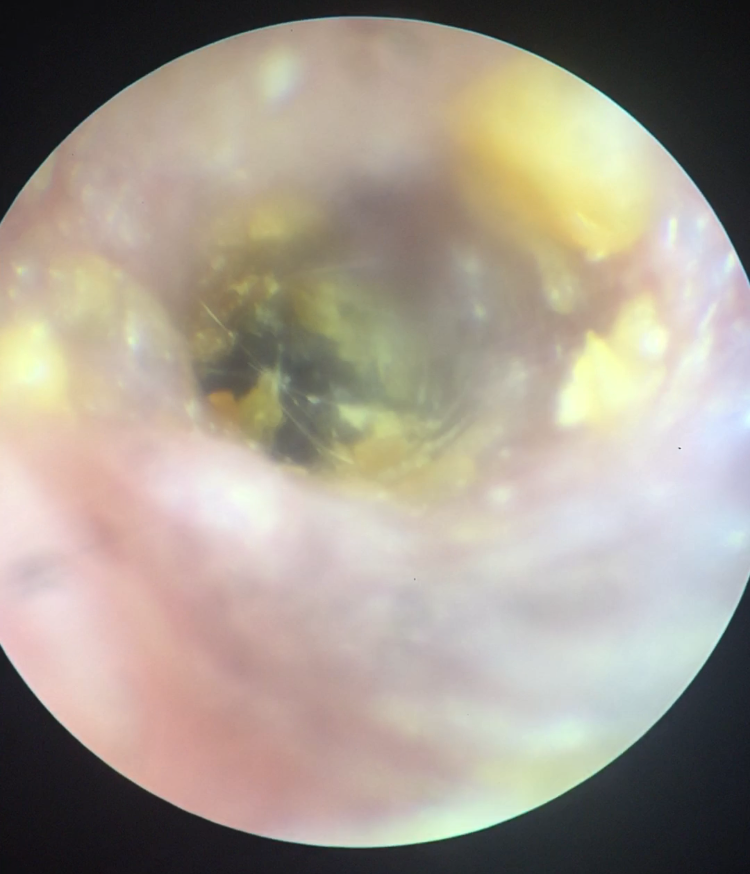

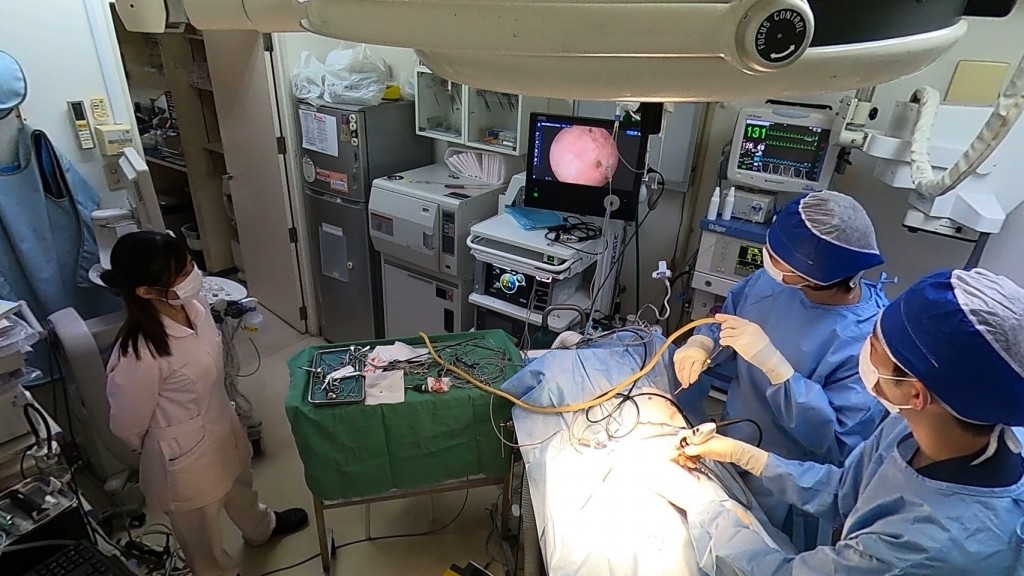

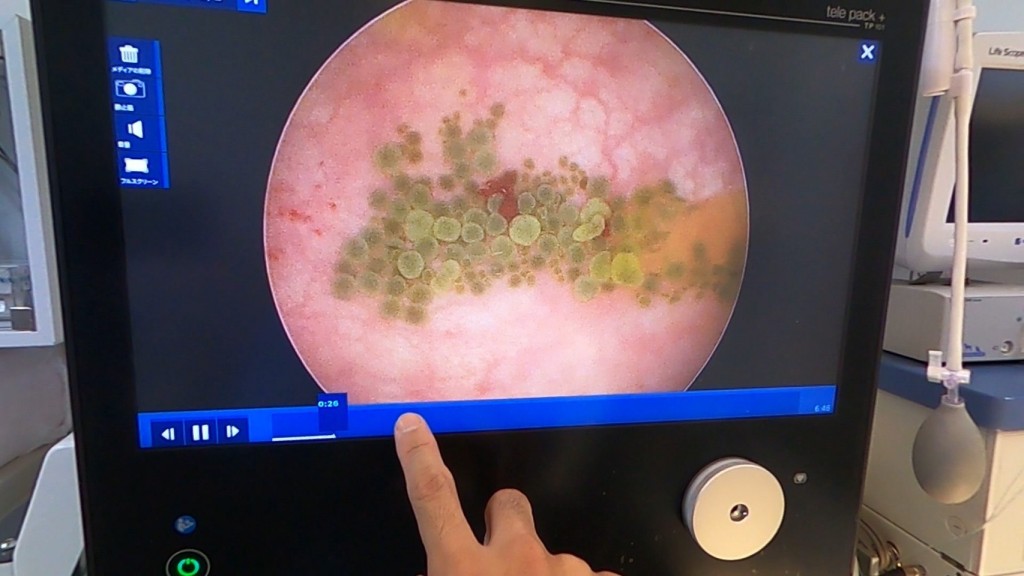

目的の膀胱結石を確認

目的の膀胱結石を確認