皆様こんにちは。

病院の日常や、病気の予防法など飼い主様方のためになるような情報を発信できればと思います。

お気軽にフォロー、コメントをお願い致します!!

皆様こんにちは。

病院の日常や、病気の予防法など飼い主様方のためになるような情報を発信できればと思います。

お気軽にフォロー、コメントをお願い致します!!

みなさまこんにちは。

コロナ禍で新しくペットをお家に迎える方が増えてきたと聞いたことがあります。そんな皆様、わんちゃんやネコちゃんの避妊手術はお済みでしょうか。全身麻酔が必要となる上にお腹を開ける必要があるため避妊手術をためらわれている方もいるかもしれません。

しかし、避妊手術で麻酔をかけるよりも避妊をしないことの方が危険だということをご存じでしょうか。

避妊をしていない場合、10歳までの内に4頭に1頭の子が子宮蓄膿症という、子宮に膿がたまってしまう病気にかかると言われています。さらに、犬の腫瘍の中で最も多いと言われている乳腺腫瘍の発生率は避妊済みの子の7倍もあると言われています。

これらの病気は治療せず放置しておくと命に関わる重大な病気です。そしてその治療法は、どちらも全身麻酔をかけて子宮あるいは乳腺を摘出することになります。

つまり、避妊手術で麻酔をかけるのを避けた結果、麻酔をかけて手術しなくてはいけなくなってしまうのです。元気で若い子にかける麻酔と、高齢で病気の子にかける麻酔とのリスクは比べるまでもないと思います。

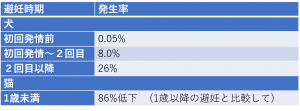

また、犬の乳腺腫瘍では避妊の時期でその後の腫瘍発生率が変わります。

つまり犬の場合、初回発情が来てしまうと約160倍、2回目以降だと約520倍も腫瘍が発生しやすくなってしまうのです。

つまり犬の場合、初回発情が来てしまうと約160倍、2回目以降だと約520倍も腫瘍が発生しやすくなってしまうのです。

みなさま、ぜひ新しくわんちゃんやねこちゃんをお家に迎い入れた際には、その子達のためにも早めの避妊をお考え下さい。

ココロよしざき動物病院 F

こんにちは

院長のHです。

自動血球計算装置である

IDEXX プロサイトDXを導入致しました。

血球計算装置とは赤血球・白血球を調べるものです。

従来の機器よりも測定可能な項目が非常に増えました。

貧血の時に非常に重要な指標となる網状赤血球の自動測定をはじめ、

測定可能な項目はなんと27項目ございます。

RBC(赤血球数)

HCT (ヘマト クリット値)

HGB (ヘモグロビン 濃度)

RETIC (網赤血球数および割合)

RETIC-HGB (網赤血球-ヘモグロビン濃度)

MCV (平均赤血球容積)

RDW (赤血球分布幅)

MCH (平均赤血球ヘモグロビン量)

MCHC (平均赤血球ヘモグロビン濃度)

PLT (血小板数)

MPV (平均血小板容積)

PDW (血小板分布幅)

PCT (血小板クリット値)

WBC (白血球数)

MONO (単球数および割合)

LYM (リンパ球数および割合)

NEU (好中球数および割合)

EOS(好酸球数および割合)

BASO (好塩基球数および割合)

BAND (桿状核好中球の有無)

nRBCs (有核赤血球の有無)

これまでは血液塗抹を顕微鏡で確認するのに10分ほどかかり、

「1視野に10個あるから2万/μlくらいかな・・・」といったアナログな判断をせざるを得ませんでしたが、正確な判断ができるようになりました。

今後ほぼすべての血液検査にこのプロサイトDXを用いる予定です。

ココロよしざき動物病院 H

皆様こんにちは、

院長の林です。

内視鏡の練習用モデルのお話です。

内視鏡は異物除去・腫瘍の組織生検によく用いますが、当院でも非常に出番が多い装置です。

内視鏡の操作には修練が必要で、当院ではこのマーゲンモデルで練習を行います。

(マーゲンはドイツ語で「胃」という意味なんですね!)

模型ですが、非常によくできていて、ちょうど左下に動物を寝かせた時の位置関係になっています。実際中に入れてみると、本物そっくりです!

内視鏡は十二指腸に入れるのが難しくて、非常に苦労します。

ココのよじれたところ(幽門)を無理なく通すのがなかなか難しいんです。

①まず胃角のヒダが一の字になるように、噴門が上、幽門が下になるように画面に出し、

②十二指腸の入り口である幽門へ。そのまま送気して、

③幽門に入ったら進めながら内視鏡を右にひねりながら上げます!(ここがポイント)

すると十二指腸へと無理なく入ってゆきます。

非常に難しいですが、模型で練習するとイメージが持てるので上達します。

手術のない休み時間に修練して実践に備えております。

ココロよしざき動物病院 H

みなさまこんにちは。

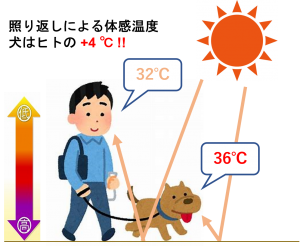

そろそろ外の気温が暑くなってきましたね。気温が30℃を超える日が出てきて、みなさまご自身やお子様の熱中症対策を色々と考え始める時期かと思います。

さて、みなさまは犬にも熱中症が起こるということはご存じですか?

犬たちも日に当てられて、体温が上昇し、体に重篤な状態をもたらします。実際、毎年1, 2匹程、熱中症が疑われる子が来院しています。

この暑い時期では、次のような症状が複数見られた場合は要注意です。

・パンティング (呼吸が荒くなる)

・体が熱い (体温 40.5℃以上)

・嘔吐・下痢・血便

・虚脱 (ぐったりしている)

熱中症だと思ったら…

即座に水や氷、濡れタオルで体を冷やし、換気の良い日陰に移動させましょう。

この即座に体を冷やす過程がとても大事です。動物病院に来る前に体を冷やしているかいないかで救命率が大きく変わると言われています。体を冷やした後で動物病院に連絡し、移動中も換気を良くして体を冷やし続けてください。

しかし、一度熱中症になってしまうと、どれだけ迅速に体を冷やし、適切な治療を行っても約50%の子たちは臓器不全を起こし、亡くなってしまうと言われています。

なので、熱中症にさせないことが一番の熱中症治療です。

気温が高い日は散歩の時間を短くする、散歩に水を持参してこまめにあげる、なるべく日陰を歩く、家に帰ったら涼しい場所を作ってあげるなど、犬たちにも熱中症対策を行ってあげてください。

みなさまのご家族である犬たちがいつまでも元気であることを心から願っています。

ココロよしざき動物病院 F

みなさまこんにちは。

院長のHです。

最近は予約が取りづらく申し訳ございません。また予約のない方は待ち時間が長くなっており大変申し訳ございません。可能な限りスムーズにご案内できる様努めてまいります。

獣医師は現在3人体制(土曜日は4人)で行っております。これからも人員拡充を行い、可能な限りご要望をお答えできる様努めて参ります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最近は高齢化に伴い心臓病の診断が非常に増え、遺伝的な心臓病も散見されます。心臓病と言えない程度の、ただただ心筋が加齢性に「カタく」なっているせいで点滴や投薬の負荷にも耐えられないというケースもあると思います。

心臓病の子に関して、苦しんでいる原因が心臓病のせいなのか、はたまた心臓はまだ余力があり頑張れるのかという事は検査をしてもなかなか分からないことが多いです。

「利尿剤で心臓病の治療をすることが果たしてこの子にとって有益なのか?」と非常に悩むことも多いです。

しかし、最近非常に有用な診断基準が一つ研究で発見されました。

血管(後大静脈)のサイズの変化が右心不全の有無と強い相関があることが明らかになりました。(”Ultrasonographic evaluation of the caudal vena cava in dogs with right-sided heart disease.”

Journal of Veterinary Cardiology 34 (2021): 80-92.)

正常な子の後大静脈は呼吸とともに50%ほど大きくなったり小さくなったりするのですが、

右心不全でうっ血した子のそれは大きいままなのです。

これは非常に高い相関性が認められたようです。

これは超音波検査で比較的簡単に確認することができるものですので、早期に診断・治療を行うきっかけになると思います。

右心不全は腹水、胸水が貯留し場合によっては死に至る非常に危険な状態ですので、少しでも早期のアプローチができるようにこの診断法を活用してゆこうと思います。

ココロよしざき動物病院 H

みなさまこんにちは。院長のHです。

新しい生体モニターであるLifeScope VS を導入致しました。

手術中、麻酔中に主に用いる生体モニターです。

麻酔はよく「飛行機の操縦」と例えられていて、

離陸(麻酔導入)➡飛行(麻酔中)➡着陸(覚醒)

のプロセスがあり、そのためのコックピットの計器みたいなものです。

やはり飛行機の操縦と同じで(したことはないですが・・)離陸と着陸において危ないことが多いので非常に気を使います。

麻酔の安全性は設備の充実度や麻酔科医に非常に左右されると思います。

少しでも安心、安全な麻酔ができるよう今後も努めてまいります。

ココロよしざき動物病院 H

2021年4月より勤務を開始いたしました新しい獣医師のご紹介です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇藤本獣医師

2021年度 酪農学園大学 獣医学部 卒業

みなさまこんにちは。

ご挨拶が遅くなってしまい申し訳ありません。

もう本院にてお会いした方もいらっしゃるとは思いますが、

今年度の4月よりココロよしざき動物病院にて勤務させていただくことになりました、獣医師の藤本といいます。

大学では、伴侶動物循環器内科学教室に所属し、診療に携わっていました。

まだまだ未熟者のため、獣医師としての知識や技術を日々学んでいます。

1日でも早く一人前になって、皆さまのご家族である動物達を多くの病気から救えるような獣医師になりたいと思っております。

今後ともよろしくお願い致します。

みなさまこんにちは。

令和3年度狂犬病予防のシーズンとなりました。

狂犬病予防注射は法律で義務付けられているのですが、

「狂犬病って注射しなきゃいけないの?」「狂犬病って日本では無いんでしょ?」というお話をよくいただきます。

ここで少しだけ必要性に関して少しお話させていただこうと思います。

狂犬病はウイルスによる伝染病です。唾液中にウイルスがいるので、犬に噛まれて感染することがあります。

世界では年間約5万人が死亡し、発症するとほぼ100%死亡するとい言われています。

ウイルスは神経に感染し、感染した犬は異常行動を来し、狂騒状態となることがあり、恐水症という水を怖がる症状が出ることもあります。これは人も一緒です。

(日本獣医師会より)

(日本獣医師会より)

大学時代、授業で狂犬病を発症した人の映像を見て、非常に恐ろしく、トラウマものでした。一生忘れられません・・・・。

上の地図の赤の地域は蔓延している地域です。幸い日本は緑の清浄国ですが、近隣のロシアや東南アジアからは侵入のリスクが常にある状況です。

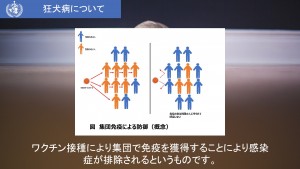

そこで、いつウイルスの侵入があっても国内でウイルスが広がらないように一定割合以上の個体に抗体(バリヤー)を持たせる必要があるのです。

幸い、狂犬病予防法が施行され、注射が義務付けられて1956年以降は海外で噛まれた人の帰国後発症を除き、今日まで発生を許していません。

(日本獣医師会より)

(日本獣医師会より)

狂犬病予防はワンちゃん一頭一頭を守るというよりも、ワンちゃんと安心に暮らすためのこの日本を守るという意味合いが強いのです。実際、狂犬病ワクチンを接種しなくてもこの日本においてはほぼ感染しないと思われます(義務付けられてますが)。しかしそういった方が増えて抗体の保有率が低下した暁には海外からウイルスが侵入し、ワンちゃんを気軽に触ることができない、そんな社会になってしまいます。

日本は英国、オーストラリア、ニュージーランド、北欧などと同じ、わずか数少ない狂犬病の清浄国です。

日本は英国、オーストラリア、ニュージーランド、北欧などと同じ、わずか数少ない狂犬病の清浄国です。

そんな日本を誇りに思います。この社会を守るために、後世へ伝えてゆくために狂犬病ワクチンの接種は非常に重要と思います。

※予防接種は午前中が望ましく、18時以降の接種はお断りさせていただく場合があります。

※ワンちゃんの健康状態によっては予防接種を免除できる場合があります。その場合は獣医師の診断が必要となりますのでご相談くださいませ。

ご不明な点はご相談くださいませ。

ココロよしざき動物病院 H

みなさまこんにちは。

ブログの更新がなかなかできずに申し訳ございませんでした。

先月は手術が非常に多かったです・・・中には深夜に行ったものもありました。

その中でも多かったのが肝臓・胆嚢の手術でした。

肝臓・胆嚢は「沈黙の臓器」と言われており、病気がかなり進行するまで症状が出ないことがあります。

たとえ胆石や腫瘍などでもワンちゃん、ネコちゃんは無症状であることが多いのです。

正直、血液検査や画像診断をしないと気づけません。

気づいたときには破裂や閉塞を起こしてしまっており、緊急手術が必要になるケースも多くございます。

そうならないためにも定期的な健康診断をお勧めいたします。

血液検査

エコー・レントゲン検査

で多くの病気は早期発見できます。

フィラリア検査と同時に健康診断を行うことを強くお勧めいたします。

春はたった1,500円で血液生化学検査を実施できます。(通常は6000~7000円ほどかかる内容です。詳しくはお問い合わせください。)

早期発見・予防に勝る治療はございません。

ぜひ、この機会にご相談くださいませ。

ココロよしざき動物病院 H