みなさまこんにちは。

今回は大型犬の飼い主様方が知っておくべき病気について書きたいと思います。

それは、胃拡張捻転症候群という病気です。

この病気は、胃にガスと液体が貯留しパンパンに膨らみ (胃拡張)、そして、拡張した胃が捻じれる (胃捻転) ことで血流障害などが起きてショック状態に陥ります。そのため、非常に緊急性が高いです。

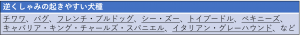

○注意しなければいけない犬種

胸の深い大型犬

◇ジャーマン・シェパード ◇セント・バーナード ◇アイリッシュ・セッター

◇ゴールデン・レトリーバー ◇ラブラドール・レトリーバー

(※稀ですが他の犬種や猫でも起こることはあります)

○大型犬のこんな症状には敏感に!

・食後1~4時間後、急に具合が悪くなった

・お腹がパンパンに膨れている

・吐きたそうにしているが、吐けない

・呼吸が苦しそう

○治療法は?

レントゲン検査で胃にガスがたまっているのを確認したら、皮膚から胃に針を刺す、もしくは胃内チューブを入れてガスを抜けるだけ抜きます。そして、基本的にはショック状態に陥っていることが多いため、点滴を流して状態を安定させます。

状態が安定してきたら全身麻酔をかけて、手術を行い、胃の捻じれを解除、そして再発防止のために胃をお腹の壁に固定します。

○大型犬を飼っている方は予防しよう

胃拡張捻転を起こしてしまうと、手術が成功したとしても亡くなってしまう確率は高いと言われています。そのため、胃拡張捻転を起こさないのが一番重要になってきます。

よって胸の深い大型犬を飼っている方は以下の予防を知っておくと良いでしょう。

・食後の後2~3時間は激しい運動は避ける

・一度に大量のご飯を与えず、一日3~4回に分ける

・消化の良いご飯を与える

胃拡張捻転症候群は発症から治療までが短ければ短いほど生存確率は上がると言われています。少しでも気になる方はすぐに病院までご相談ください。

ココロよしざき動物病院 F